E-PACE日記 Vol.7 「ワゴンRにディスプレイオーディオ装着」

E-PACEでAAWirelessを使った無線接続のAndroid Autoがなかなかイイ感じだったんで、どうせならワゴンRでも使えるようにしたいな~。。

ってことでAmazonで探してみたら、今どきのディスプレイオーディオってメチャ安製品でもほとんど十分な機能を持ってるんですね。

だったらワゴンRにはフロントのドラレコは付いてるけどバックカメラとAUX入力端子が付いてないんで、取り敢えずワイヤレスでAndroid Autoが使えてBluetoothで音が飛ばせてバックカメラが付いてりゃOKってことで、AvyletってメーカーのディスプレイオーディオがAmazonおすすめで5,000円引きの11,999円だったんでこれをポチ。

チャンと日本語の取説も付いてたんですが、書いてあるのは特に取説なんか見なくても分かるようなことばっかりで、取説見ないと分からないようなバックカメラの電源の取り方とかタッチパネルの操作方法とか割と肝心なことが書いてありません。…さすがCクォリティ。w

開封して内容物の確認後、ソッコーで取付作業開始。

まずは古いナビを取っ払い、オーディオユニットを引き出してケーブルを通すスペースを確保してからディスプレイオーディオの電源ケーブルとバックカメラのケーブルをダッシュボード下まで通し、電源は一番目立たないところから出してダッシュボードのシガーソケットに接続。

この電源はダッシュボード下に仕込んである隠しシガーソケットに挿しても良かったんですが、背面にUSBポートが付いてたんでスマホの充電に使えるようにここに挿しました。

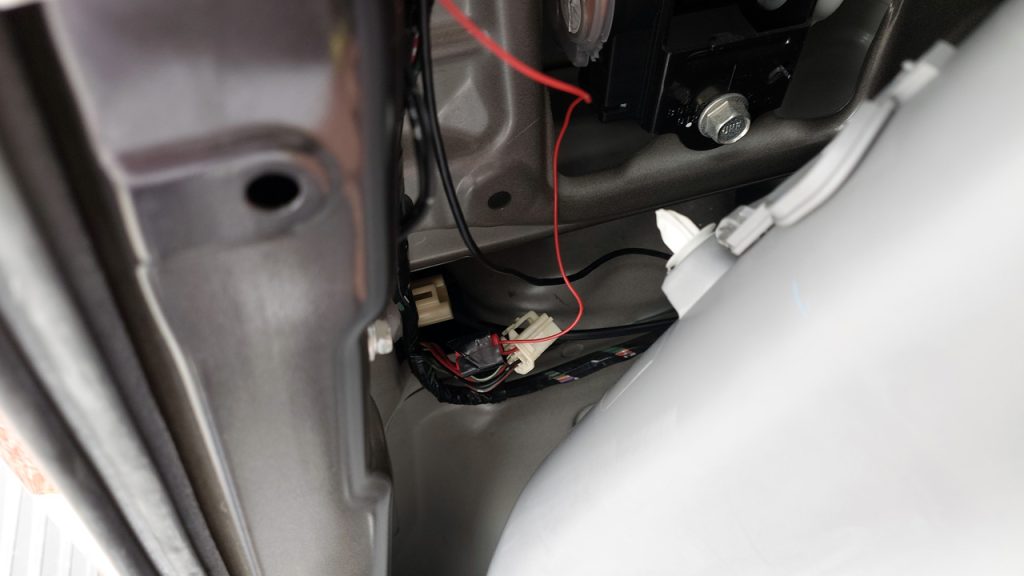

バックカメラのケーブルはダッシュボード下から助手席側のスカッフプレート内を通してリアランプユニット裏まで這わせ、バックカメラの電源ケーブルをバックランプの+ケーブルに家にあった配線コネクターで接続。

バックランプの+ケーブルを探すのに、昔ヒューズボックスから常時電源やアクセサリ電源を取るときに買った通電チェッカーが久しぶりに役に立ちました。

バックカメラのケーブルはそのままリアのモール内を上部中央まで通して配線完了。

バックカメラの取付ステーがボディ外部に装着する形になってたんで、ホムセンでL字のアルミステーを買ってきて両面テープでリアウィンドウに固定し、バックカメラも両面テープで固定して装着しました。

・・・って書くとメチャ簡単に出来たみたいですが、バックカメラの配線がけっこう大変でトータル2時間以上かかってます。w

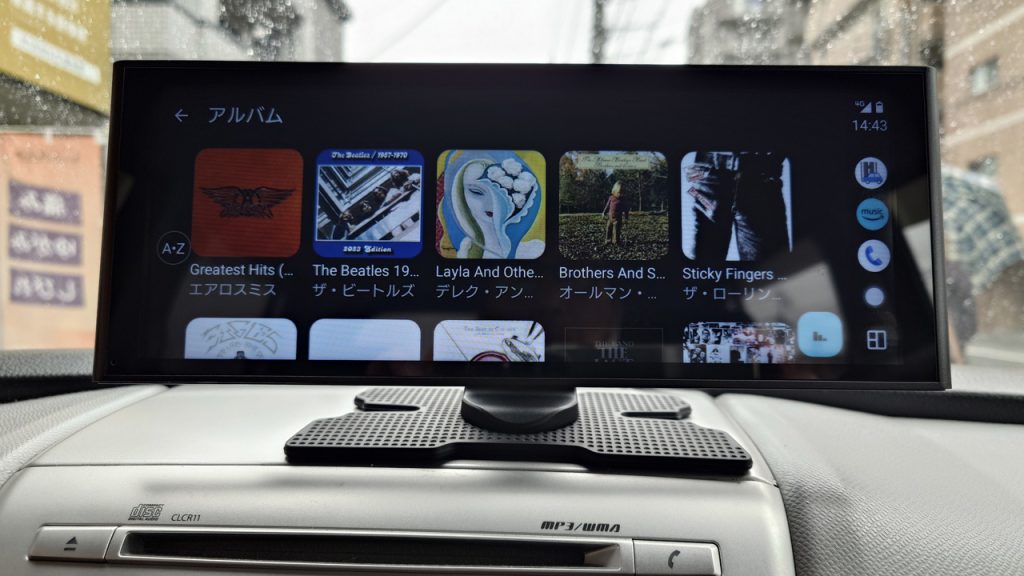

最後にディスプレイオーディオ本体をダッシュボード上に設置して取付作業は完了。

エンジンをかけるとサクッと起動したんでスマホと接続してAndroid Autoを起動すると、、

うっほー!E-PACEと同じだ~!w

Prime MusicもOK。

実際、かなりE-PACEと同じ感じで使えますが、動画は専用のアプリをインストしてミラーリングしないと観られないんでちょっとメンドいかな。

ただ、このままでは音がディスプレイオーディオ本体のスピーカーのショボい音なんで、今までスマホと接続して使ってたJapan Ave.のFMトランスミッターとディスプレイオーディオをBluetoothで繋いでワゴンRのスピーカーから音が出るようにしました。

…ワゴンRのオーディオユニットにはAUX入力端子が無いんでこれを使ってFMで飛ばすしかなんですよねぇ。。

FMトランスミッターをダッシュボード下の隠しシガーソケットに挿してディスプレイオーディオとBluetooth接続すると、今まで使ってた既定の87.0MHzだとけっこうノイズが入ったんで周波数を変更。これでほぼノイズは消えたんで設定完了。

最後にバックカメラの向きを調整し、リアの各ランプの点灯を確認して本日の作業終了です。

バックカメラはリアウィンドウの最上部に付けたのと画角がそれほど広くなかったんで、車両後部を映すために思い切り下に向けたら後方3~4mしか映せませんでした。…まぁバックでギリ停車出来るようになったからOKです。

この写真だとみょ~に画面が暗く見えますが、実際はチャンと明るく映ってます。

ってことで、何と11,999円+162円(L字ステー代)で最新ナビ&ミュージックアプリ&ハンズフリー通話、さらにバックカメラまで付いちゃいました!

…まぁC国製なんでいつまで使えるか分かりませんが、取付作業自体が面白かったんでいつ壊れてもイイや。。w

※追記1

やはりリアウィンドウ上部に付けたバックカメラは後方視界と停止線の見切りのバランスが悪すぎるんで、ナンバープレートの上に移設しました。

リアバンパー外しから始めて格闘すること1時間、やっと取付完了!

画角とガイドラインを調整。

後方の視界がかなり広くなり、停止線とカメラの見切り位置の差も+30cmまで行けたんでこれでOKにしました。

当初はナンバープレートの上だと低すぎるんじゃね?ってのとリアバンパー外すのメンドそう、、と思ってリアガラスに付けたんですが、やっぱり手を抜いちゃダメですね。w

※追記2

けっこう大変な作業をしてナンバープレート上に移設したバックカメラですが、バック時にレンズの周りに付いてるLEDが点灯すると、これがバックライトと認識されて車検に通らなくなることが判明しました。

次の車検を通すか(ってよりそれまでワゴンRに乗ってるかすら)分かりませんが、このままだと整備不良を取られる可能性もあるらしいんで、取り敢えずLED発光部をビニテで塞いでおきました。

今回はたまたまバックカメラにLED付いてて大丈夫なのかな?って思って調べた結果、車検に通らなくなることが判明したんですが、ホントに激安C国製品は気を付けないとマズいですね。